摘要:20世纪50年代在新中国的意识形态和政治话语作用下,黄道婆被建构出纺织女工、纺织技术革新家、童养媳、反抗者、民族文化交流使者等多重形象。这些形象建构主要以编创新传说的方式进行的,建构新传说首先是现实社会的需要,随后成为社会记忆转型的依托,而新的社会记忆维护着现存的权力话语体系。20世纪80年代以后,海南又编创了一批黄道婆传说,并通过建构传说进行文化资源生产,其中,三亚则试图把黄道婆塑造成“黎族纺织女”,但众说纷纭,难以形成合力,因而在黄道婆记忆重构方面收效不大。国家层面上的社会记忆,对海南重塑黄道婆记忆的努力起到了抑制作用。但是,海南打造的黄道婆记忆是国家共同体内多重社会记忆的组成部分,因而仍有其存在价值。

关键词:黄道婆;传说;建构;社会记忆;转型;

作为一位民间人士,正史文献对黄道婆未做任何记载。她的生平事迹最早见于元末陶宗仪《辍耕录》和王逢《梧溪集》,从中可知,她是松江乌泥泾人,年轻时沦落崖州(海南岛),老年归来,将纺棉技艺传给家乡妇女。她去世后,当地人将她视作恩人,并立祠祭祀。近代黄道婆被当作乡贤,对她的记忆方式也由祭祀转变为纪念。20世纪50年代,在新的话语环境下黄道婆形象再次被重构,以服务于国家主流意识形态建设。在史料缺乏的情况下,这种形象重构是以新编传说的方式展开的。

然而,过去多数研究者并不了解这一点,在研究黄道婆生平事迹时总是把晚近出现的传说当作史料运用。近几年,沈关宝、杨丽的论文《社会记忆及其建构——关于黄道婆的集体记忆研究》和谭晓静的著作《文化失忆与记忆重构——黄道婆文化解读》开始讨论相关问题,但由于资料掌握不够,理论剖析仍有未尽之处。本文分析当代黄道婆形象的转型过程,着力揭示新编创传说对于打造新的社会记忆的贡献,发现社会记忆转型背后多种社会力量所起的作用。

一、黄道婆传说的当代建构

在变革年代,话语更新是必然之事,新话语带来对历史人物和事件的新言说方式。1949年以后的新中国带来了焕然一新的意识形态和政治主张,政府在提倡科学、民主的同时,反对阶级压迫和阶级剥削,强调工人阶级的领导地位。在民族政策上,新中国主张各民族平等和团结,反对地方民族主义和大汉族主义。这些新政策、新思想构成的新语境,是催生黄道婆新故事、新形象的动力源泉。

在以阶级斗争为纲的时代,要对每个社会成员做阶级区分。当然,对黄道婆这样的文献记载贫乏的历史人物一般也没必要做阶级成分鉴别,但是,如果想利用她达到某种教育目的,那就另当别论了。有限的文献记载留下巨大的阐释空间,于是,建构黄道婆新形象以服务于现实社会成为一种可能。在当时的语境下,黄道婆从种棉、纺棉的农妇转而被解读为纺织女工,再进一步被阐释为传播先进纺织技术的革新家。1954年上海《新闻日报》刊出的一篇文章写到:“一位纺织女工黄道婆,她自海南岛学得了纺织技术,带回了上海乌泥泾——她的家乡,并把纺纱、织布及制造工具等全套技术教给了她的乡亲们。”把黄道婆解读成纺织女工,赋予她工人的身份,此文首开先例。在拥有几十万纺织女工的上海,这一解读具有重要意义。在那个年代,“在所谓的‘工人的身份’中,却多少包含了一种高度的政治认同”。把黄道婆说成纺织女工和技术革新家,以此证明中国工人阶级具有追求革新和进步的光荣传统,为工人阶级领导一切的合理性提供了必要的支持。

那么,黄道婆在海南岛向谁学习纺织技艺呢?1954年中央民族学院教师冯家昇发表文章,首提黄道婆向黎人学纺织,说她“从当地黎人学会运用制棉工具的技能,织崖州被的方法”。对于这个观点,冯氏没有给出任何证据,也没有说明观点来源。从文章的开头和结尾都强调少数民族对中国种棉、制棉的伟大贡献来看,汉族妇女黄道婆向黎人学艺是他的一个符合民族团结政策的推论。当时的文章大多并不是学术论文,观点正确比论据确凿更重要。向黎人学艺的观点是正确的,论据上的瑕疵被原谅了。有意思的是,弥补论据缺失的方式,是其后“新发现的”民间传说。新创的学术观点被随后发现的民间传说“印证”了,然后在被学术界、艺术界、教育界反复引用中变成一种公共知识。黄道婆向黎人学艺的观点在随后的二三十年里一直被沿用,一些学术著作也作此说。譬如,20世纪80年代末出版的《上海史》写到:“黄道婆本上海县人,早年流落崖州(海南岛),从黎族人民学得一套较为先进的纺织技术,元贞年间遇海舶归来,回到乌泥泾居住,她携回一部纺织机。”其实,黄道婆携织布机返乡是1958年才出现的故事情节。况且黎人用的“腰腿并用席地式原始踞织机”,与上海“黄式脚踏提综高架斜织机”,完全不是一回事。在一些学者头脑中海南岛就是黎人居住的地方,殊不知从西汉到南宋,汉人陆续迁入,早已成为海南岛的主体民族。黄道婆在海南其实应该是向当地汉人学艺。然而,教育工作者把富有教育意义的黄道婆传说编入课本,中学《中国历史》依据新传说介绍黄道婆向黎人学艺的过程,《语文》也有类似的内容。上海市小学生《品德与社会》也说黄道婆“跟黎族人学会一套植棉、纺棉的高超技术”。多年来很多人都在重复黄道婆向黎人学艺的说法。

当时还构建出黄道婆是童养媳的情节。在那个强调阶级斗争的时代,黄道婆被说成是受尽阶级压迫的奴隶,才能与主流意识形态高度吻合。于是,1958年3月出现了黄道婆是童养媳的传说:“在上海县的民间,却至今还流传着她的动人事迹:黄道婆是上海县乌泥泾(现在曹行乡)人,幼年时是童养媳,年青时仍旧受着公婆和丈夫的虐待。”她无法忍受欺辱和毒打,从家里逃出来,奔到黄浦江边的一条船上,后来被带到海南岛。“在那里跟着当地人——主要是黎族妇女学习种棉和纺织的技术。到了元代元贞元年(1295年),她年纪老了,感到沦落天涯,终非久计。因此就在当年携带了新式纺织工具,搭海船返回故乡。”这种叙述风格与民间口头传说无关,是作者假民间传说之名而虚构的黄道婆生平故事。黄道婆的童养媳身世、携新式织机返乡等情节都是这篇文章“发明”出来的。童养媳是从童年就遭受封建压迫的底层女性。童养媳无法忍受欺辱和毒打而出逃,是受压迫者反抗的举动,出逃到遥远的崖州,又是反抗彻底性的标志。从童养媳成长为纺织技术革新家,是“卑贱者最聪明”的最佳例证,十分契合那个时代的政治话语。因而,黄道婆是童养媳的说法甫一出现,立即受到重视,并通过多种途径向全社会普及。从20世纪50年代后期到80年代初期采用过童养媳说法的有影响的报刊文章、科普读物、连环画有几十种。如1958年6月张履安的文章《童养媳黄道婆革新纺织技术》即据此写成。该文刊载在上海《文汇报》上,此说的影响迅速扩大,并为社会各界所接受。此后,童养媳成为认识和理解黄道婆的起点。后来曾有人向顾延培询问黄道婆童养媳说的来历,他回答:“元代戏剧家关汉卿笔下的窦娥是童养媳,那同时代的劳苦女孩,必然同命运。”于是,公婆虐待、官府相逼、星夜出逃等情节在合理想象中都生发出来了。应该说,用元代戏曲人物窦娥的童养媳经历来类比黄道婆的早年生平纯属文学想象,对于研究历史人物并没有什么价值。但是,不管是通俗读物,还是学术论著,都采用了这个说法。历史学者还把它写入教科书。如《中国古代史教程》写到:“(黄道婆)因不堪做童养媳受虐待而流落崖州。”通过学术著作的确认,再通过学校教育的普及,此说被注入民众的知识系统之中,构成了黄道婆身份的有机组成部分。

在黄道婆形象建构的过程中,“纺织业革新家”是被讨论最多的一个方面。1957年上海县为黄道婆墓立碑,除了称她是“一个普通的纺织女工”之外,还称她是“我国13世纪杰出的手工业革新家”。此处“手工业”即指纺织业,“手工业革新家”其实就是“纺织业革新家”。1959年《文汇报》刊文称她是“我国13世纪杰出的纺织手工业者的技术革新者”,1961年《人民日报》也刊文称她是“我国古代一位杰出的纺织技术革新家”。这些文章的提法略有不同,但都把她定位为杰出的“纺织家”“纺织技术革新家”。1980年中国邮电部发行一枚绘制黄道婆上半身图像的纪念邮票,说明文字是“黄道婆(公元十三世纪中叶—十四世纪初)元代纺织技术家”。所谓“纺织技术家”,准确说就是“纺织技术革新家”。1993年新编《上海县志》出版,其中《黄道婆传记》也称她是“中国古代棉纺织技术革新家”。近年有研究者认为,黄道婆是“棉纺织革新家”是官方定位。从上述文章(包括邮票)可以看出,各家对黄道婆的说法并不太一致,只是达成了大致的共识,但这并不是官方给予的定位。当然,官方倡导的思想理念对形成这种大致的共识起到了深层决定作用。

新中国对黄道婆形象的重构在20世纪50年代就基本完成,随后二十多年处在巩固期,即对重构后的黄道婆形象做凝固和补充。把黄道婆说成科学家也是一种补充。改革开放初期的中国极力推崇科学技术,做科学家是很多青年人的梦想,在此情况下黄道婆又被称作“古代科学家”。上海人民美术出版社推出的《中国古代科学家》系列连环画,《黄道婆》也在其中。1991年上海举办“第二届黄道婆学术研讨会”,把“科学技术是第一生产力”定为会议主题,也是要突出黄道婆的科学家身份。对黄道婆的重构是在时代话语中进行的,这就是记忆学家所说的“回忆总是处在当下的命令之下”。新回忆是时代召唤的产物。但从社会反响来看,人们仍主要把黄道婆视作一位纺织技术革新家,而不是科学家。对黄道婆形象的补充建构影响力要小得多。

二、黄道婆传说的资源化生产

当代重构的黄道婆形象通过制度化的宣传教育手段,迅速为人们所接受,她也成为历史文化名人。黄道婆转化为一种文化符号,她所体现的纺织、服饰文化受到了重视,有关她的传说也成为一种文化资源。不断涌现的传说不仅会让一处普通山水变成旅游景区,还能增添一个地方的历史内涵,让此地成为历史文化名胜区。正因如此,海南开始生产黄道婆传说。

20世纪80年代以前海南没有任何黄道婆传说。海南原本不知有黄道婆其人,只因为她在松江府影响很大,广东和海南修志时才介绍到她,但从明代《广东通志》到清代乾隆年间的《琼州府志》再到清末《崖州志》,对黄道婆的记载都直接或间接引自陶宗仪《辍耕录》,没有任何本土内容。海南民间也不存在对黄道婆的任何口头讲述。当代海南的黄道婆传说都是当地文人新建构出来的。

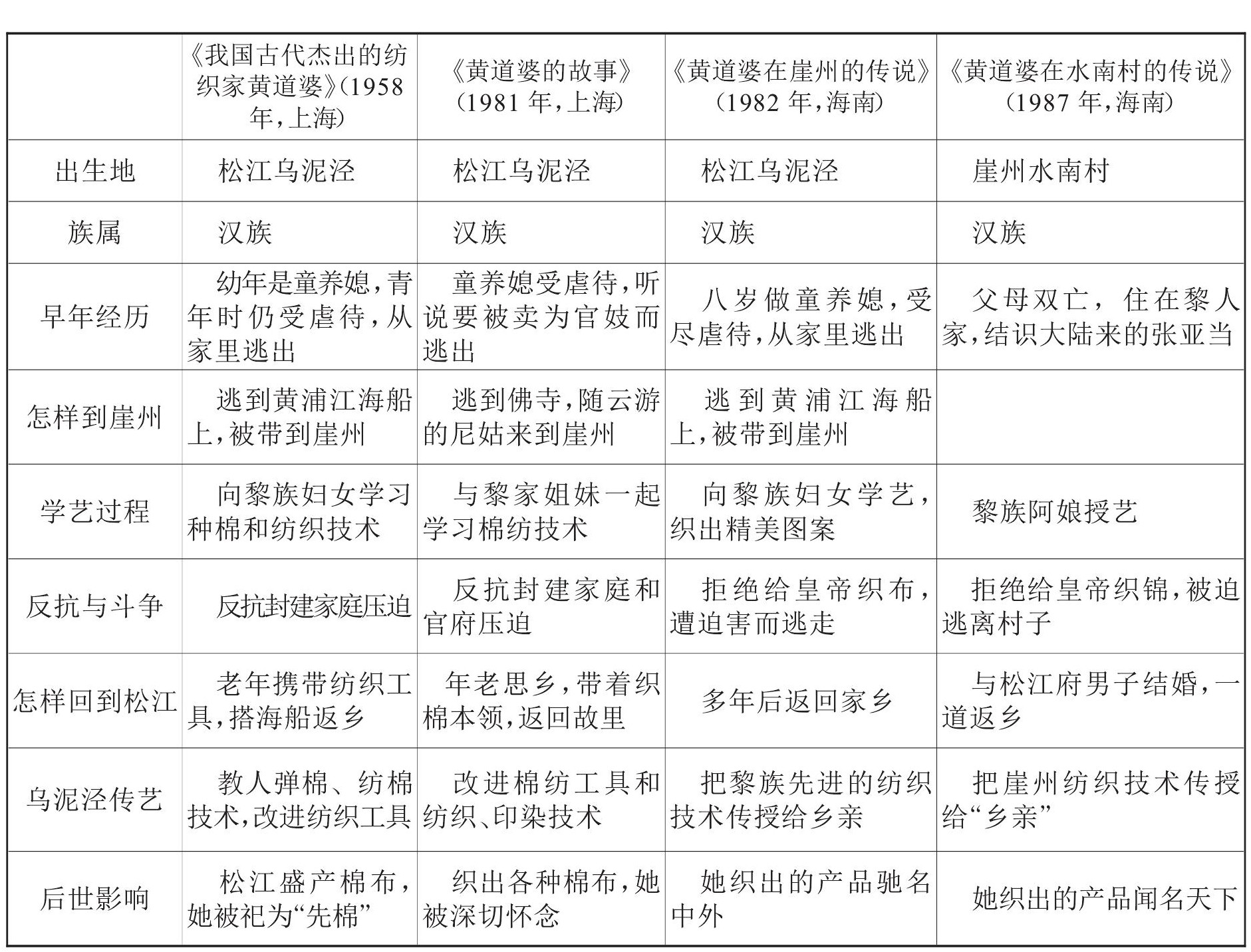

我们不妨把海南编创的黄道婆传说,跟20世纪50年代以后上海生产的黄道婆传说加以比较。即以海南的《黄道婆在崖州的传说》《黄道婆在水南村的传说》,与上海的《我国古代杰出的纺织家黄道婆》《黄道婆的故事》做比较,可发现两地黄道婆传说的诸多相似之处(表1)。

表1 上海、海南黄道婆传说对比表

海南后出的黄道婆传说,跟上海同类传说属于同一主题类型和情节模式,只是上海的传说偏重于黄道婆早年苦难和重返家乡后的贡献,而海南新编的传说更注重对黄道婆与黎人交往、共同反抗官府的描述,对她返乡传艺的描述极其简略。从思想观念上看,两地黄道婆传说都突出她的反抗精神,还能看到她与邻居、船工、黎族姐妹的阶级感情。这种基调都是20世纪50年代确立下来的。那时比较忽视民族差异,把民族问题归在阶级问题之下,认为“产生民族问题的根本原因,是由于民族中还存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争”,所以在黄道婆传说中演绎阶级斗争的情节,各民族穷苦的兄弟姐妹都是团结的。应该说,进入20世纪80年代以后仍复制这样的情节,已显老套而不合时宜。海南学者还在延续这个套路,且倾向于把黄道婆说成是崖州本地女子。他们强化黄道婆跟黎族的关联,甚至试图把她说成是黎族女子。1989年上海举行首届黄道婆学术研讨会后,海南马上有人呼吁调查本省的黄道婆传说。“而后,就相继有文化精英带着自己编写并杂揉进自己观点的传说来到崖城水南村、南山村和高山村进行田野调查,在不断讲故事的过程中,唤醒或是重新建构当地村民对黄道婆的历史记忆。”事实上,海南当地历史上并未存在自然现在也无法唤醒对黄道婆的历史记忆,倒是这样的田野调查在向民众散播新编故事,向田野注入新知识,植入了新的社会记忆。

最早把黄道婆说成黎族女子的是王开贤,他的《黄道婆在保定村的传说》开头便说:“黄道婆是崖州南山村人,黎族,1245年生,1295年随夫去上海松江乌泥泾镇。”这种叙述显然是作者撷取各家研究成果再加入个人想象而创作的故事,与他自称的“小时候经常听老人讲”的口头传说毫无共同之处。整篇故事贯穿着黄道婆反抗、黎族人民起义的情节。起义失败后,黄道婆失去家人,与松江男子宗阿当结婚。后来宗阿当买了一艘双帆木船,带上织布工具回到家乡。这篇故事情节离奇,穿插的“民歌”也很拙劣。所以,尽管20世纪90年代海南一直在利用黄道婆做“文化搭台,经济唱戏”的事情,但黎族织女说一度无人问津。不过,2005年以后的非物质文化遗产普查和申报活动再次激发了海南黎族人士的文化自觉意识。该年海南省政府批专款资助长篇民歌《崖州织女——黄道婆》的编创。“长篇民歌”的故事框架主要继承王开贤的那篇故事,在情节上有所拓展而已。此后,海南省又斥资打造五幕舞剧《纺织女神——黄道婆》,剧中黄道婆是汉族女子,但她与黎族青年恋爱,向黎人学习纺织技艺。通过舞剧这一综合艺术形式,黄道婆被打造成黎族文化滋养出来的纺织女神的光彩形象。

在海南各地,三亚争夺黄道婆文化的呼声最高,用力最多。2009年7月,三亚市政协主办“黄道婆在三亚”专题学术研讨会,主题是“黄道婆是崖州黎族纺织女”。参会专家都是特选的赞成派,持不同观点的学者不在邀请之列。会后主办方宣布:专家学者普遍赞同“黄道婆是崖州黎族纺织女”。2010年4月,三亚市政协又举行一次“中国衣食父母主题公园”专题研讨会,拟分别创建黄道婆纪念馆和袁隆平科技馆,请与会专家讨论纪念馆的建造、管理和经营等问题,之后确定了把黄道婆设计成身穿筒裙的黎族女青年的形象。

当地认定黄道婆是一种历史文化资源,是三亚旅游的一个品牌,而编创黄道婆传说成为快捷、廉价的文化生产手段。为此当地召开学术研讨会,出版论文集和传说集。但是,各说之间相互矛盾,一人之说也会前后不一,这势必影响文化建构的功效。谭晓静博士曾在三亚景区做问卷调查,她发现所有游客都认为黄道婆是古代棉纺织革新家,上海人。他们对黄道婆的认识主要来自学校教育,而非三亚景区的解说词。对海南本地人,谭晓静也做过调查,她发现研究者调查比较多的几个村,一部分人开始把黄道婆称作自己村里住过的人,并把迎旺塔(新建)和广度寺(已废)当作证据。其他乡村的农民在被问及时,大都表示知道黄道婆,但对她的籍贯、族属、身世一无所知。笔者曾访谈一位三亚市出租车司机,与他聊起黄道婆,这位王姓司机说:自己开出租车十几年,从没有碰到游客问黄道婆的事;现在说黄道婆是三亚人,还说是黎族人,都是新编的故事。看来,三亚居民接受黄道婆是本地人或“黎族纺织女”的也并不多见。

三、建构传说的人及其诉求

前文已介绍过20世纪50年代对黄道婆传说的建构过程,建构者主要是作为国家政治和文化中心的北京和上海的大学教师、新闻记者、作家、画家和地方文化干部。直到20世纪80年代初,建构者的这种身份特点都没有大的变化。他们建构黄道婆传说的方式并非史料勾稽,也非到民众中做田野调查,而是通过合理化想象编造传说,然后多渠道宣扬黄道婆的新形象。当时是在国家的层面上建构黄道婆传说,服务于国家主流意识形态建设。二十多年里上海、北京一直延续这种建构模式,全国都接受这些建构成果。后来上海举行三次黄道婆学术研讨会进一步固化了这些成果。今天国内多数研究者仍把童养媳流落海南、向黎人学艺的表述当作史实。上海的黄道婆纪念馆也以此类传说为依据介绍她的生平事迹。

上海把黄道婆视作“阿拉上海人”,至今仍以敬仰的态度纪念这位带来“棉花革命”的女恩人。但是,上海并没有把黄道婆当作旅游卖点加以利用。在上海,黄道婆曾是乡贤、神祇,现在仍是一位历史文化名人,她出现在研究文章、教科书和纪念馆中,而不是旅游景区里。海南的做法迥然不同。海南正在通过移植、改造传说对原有的黄道婆记忆进行重新编码,从而发明黄道婆文化的新传统。按霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)的说法:新传统被发明出来,需要从已有的文献、习俗、仪式、符号中借取资源。这种“借取”有多种方式,如对历史文献做新的阐释、新编传说或民歌、发现新的历史遗址等。事实上,对于“崖州”的故意误读,对于向黎人学艺、海南织布工具的刻意强调,是海南人展开黄道婆传统新发明的立足点。迄今海南的黄道婆传说主要有五种情节:内陆来的汉族女子,向海南汉人学艺;内陆来的汉族女子,向海南黎人学艺;崖州出生的汉族女子,向黎人学艺;崖州出生的黎族女子,向海南汉人学艺;崖州出生的黎族女子,本民族内学艺,嫁给汉人后到松江传艺。传说的编撰者主要是海南各县市的文化工作者、作家、领导干部。当地人在造作传说的同时,也编创民歌,还热衷于为黄道婆塑像、建故居。三亚市将南山镇西北山麓的木棉树林确认为黄道婆故居遗址。选址于此是因为,“作为旅游景点,这一处风景奇观具有很大的开发潜力”。但问题是,木棉树和棉花是不同植物,怎可根据今天这里有一片木棉树,就断定700年前黄道婆在这里种植棉花呢?如果仅仅是因为便于开发为景点而选定这里,那就是为旅游而生造标志物。此种做法倒是印证了诺拉(PierreNora)的一句话:“记忆的内在体验越是薄弱,它就越是需要外部支撑和存在的有形标志物。”三亚市创建景区、塑像、故居的行为正是为了弥补对黄道婆记忆的内在体验薄弱。相比之下,上海人对黄道婆记忆的内在体验要丰富得多,外部标志物仅有黄道婆墓、黄母祠、纪念馆各一,雕塑三座。对此,三亚部分官员颇感惋惜,认为“如果孤零零地、干巴巴地只建一间宅或一个庙或一座馆,那就没有生命力和影响力,因为不搞旅游,没有游客,就不能发挥宣传教育作用”。显然,三亚以“搞旅游”为目的而建构黄道婆文化,试图通过旅游的宣传教育作用,进而重铸社会记忆。但是,他们为达到这些目的而依托的却是新造的传说、民歌和有形标志物。本应作为重铸社会记忆支点的三亚市图书馆,有关黄道婆的资料却少得可怜。缺乏文化内涵的旅游能起到多大的宣传教育作用,让人怀疑。

跟上海以及海南其他市县争夺历史文化名人,从而发展旅游经济,是三亚建构黄道婆传说的主要目的。黎族干部试图通过把黄道婆打造成纺织技艺高超的黎族妇女,重构黎族的集体记忆。但是,正如海南大学的周伟民、唐玲玲指出:“所有关于黄道婆的叙述、论证,都是传说,都是通过连篇累牍的文章,力图证明传说是可信的,是真实无疑的!”海南省民族博物馆的罗文雄馆长也指出:近年黎族搜集到的黄道婆传说,都是文人编写后带到村中讲给黎族人民听,一批又一批学者一次又一次地去访问,便强化了村民对黄道婆的记忆。严肃的学者坚守求实立场,对文化建构中的乱象提出批评。这种批评的声音对建构中的盲动行为起到一定制约作用。

四、社会记忆重构的力学分析

20世纪80年代以来海南(特别是三亚)通过编创传说对黄道婆形象加以重构,影响仅限省内,其效果远逊于20世纪50年代那次席卷全国的形象建构活动。同样是通过编创传说进行的黄道婆形象建构,为什么前一次得到中国社会的普遍接受,而后一次却未被普遍认可?建构主义者认为,新建构的文化跟传统的文化是等值的,“于实践者而言,生活场域的所有文化,无论新的还是旧的,都具有同等价值”。但是,我们看到,对于包括海南人在内的所有中国人来说,元代陶宗仪、王逢描述的黄道婆比20世纪50年代建构的更可信,而后者比20世纪80年代以后海南重构的更可信。作为生活实践者的三亚人对黄道婆是本地人的说法,或者并不知晓,或者持怀疑态度,接受者极其有限。看来,最新建构的东西,还有待于生活实践者的认可,其文化价值也最小;那些建构时间长久,被反复引证、述说而沉淀为“传统”的东西,才有指标性意义,因而也更有文化价值。要清楚地说明这个问题,需要回到文化记忆理论。

德国学者扬·阿斯曼(Jan Aassmann)根据记忆方式差异把人类社会发展模式划分为“无文字的”和“有文字的”两种。无文字社会的文化记忆完全依赖于仪式行为,而文字社会的文化记忆主要由文本来承担。文字文本超越了声音的时空限定,是一种超越性媒介工具,因而它具有信息储存功能。“一切都表明,文字是被作为储存的媒介物而非交流的媒介物发明出来的。如果我们追溯到各种记录系统的源头,就会发现它们最初都是为记忆(而不是为声音)服务的。”通过制度化的框架条件,如教育、阅读、背诵、阐释等,文字文本储存的信息转化为文化记忆,从而保持社会文化在时间纵轴上的延续性和一致性。在有文字的社会里,文字文本对文化记忆的传承具有主导性作用。中国是一个特别注重文献的国度,有文字记录被认为是有典籍可查的史实,无文字记录则被认为是于史无征的空言。人们不愿相信于史无征的空言。文献越古老,转述越多,被认为可信度越高,楔入社会记忆的程度也越深。因而,新建构出来的故事如果缺乏史料支持,被质疑和否定就在所难免,在缺乏共识的情况下,它转化为普遍的社会记忆就困难重重。

然而,20世纪50年代通过编故事建构出来的黄道婆形象大多也是查无实据的文学想象,为什么能得到更多人的接受,甚至能转化为一种普遍的社会记忆呢?英国学者马修斯在讨论文化资源化时指出,引起文化资源化有两个基本语境:一是国家,二是市场。20世纪50年代对黄道婆形象的建构是在国家控制的话语体系内完成的,它顺应了新中国的意识形态重建和政治话语操演的需要。在政治高度同质化的社会背景下,在不存在批评和讨论空间的学术氛围下,把黄道婆描述成纺织女工、纺织技术革新家、童养媳、反抗者、民族文化使者等形象,既符合当时的意识形态,也是唯一可以讲述的故事。这些传说是经由多人参与而逐渐被建构出来的,但是他们在政治理念上又是高度一致的,因而大家相互承认、相互转述、相互支持,从而在黄道婆形象建构上朝着一个方向共同推动,达成普遍共识。其中既有文化的共谋也有政治的默契,因而具有较高的有效性。反观海南方面,起主要作用的是市场。一般来说,市场是多方参与者角力的舞台,各种意见和利益交织在一起。20世纪80年代以来海南学术环境相对宽松,各家创作出各种各样的黄道婆传说。上文列出的对黄道婆的五种身份认定,是比较流行的说法,但这些远不是全部。编创传说的目的各不相同,从建构海南贬官(流寓)文化到突出黎族文化特色,从弘扬黄道婆精神到开发旅游景区,编出的故事也迥乎不同。海南各县市都想从黄道婆文化中分得一杯羹,三亚、乐东、琼海、临高、五指山等地都造出各自的黄道婆传说,都试图把黄道婆说成本地人,然后进行旅游开发。高度地方化的传说故事,艺术水平不高,又无文献依据,形成众说纷纭、莫衷一是的局面。其中三亚凭借对“崖州”地名的片面化解读占得先机,开发旅游景点的力度也最大,做出要独揽黄道婆文化资源的姿态,但其内部也无法就黄道婆的族属、出生地、生平事迹做出统一解说。三亚也是各种声音交织,多种调门相互抵冲。用力学分析的话说,各个作用力方向不一致,无法在一个方向上形成合力,就无法推动物体运动。三亚市试图发出统一的“黄道婆是黎族纺织女”的声音,然而立论过于牵强,为本省甚至本市学者所批评,所以打造“衣食父母园”的项目也迟迟未能动工。尤其要紧的是,三亚也好,海南其他地方也罢,所编造的黄道婆传说,与国家审订和认可的中小学《语文》《中国历史》《品德与社会》等教材的说法相左,这些教材铸造的社会记忆已经先入为主,海南新编传说缺乏撼动“传统”的力量,一时很难改变原已形成的记忆模块。

如今依托黄道婆传说已经形成了多个层面的记忆,首先是国家层面上的记忆场(memory field);其次是两个地方性的记忆场:一个以上海为中心,一个以海南(特别是三亚)为中心。在当代中国社会格局下,国家层面的记忆场是强势的、有控制欲望的力场空间,对地方性的记忆场起到抑制作用。追溯起来,国家层面的记忆场是20世纪50年代围绕上海打造而成的,所以与上海的记忆场具有同质性;而20世纪80年代以后海南打造的记忆场,突出的是地方利益,与国家层面的记忆场不完全吻合。最近三十多年国家主流意识形态保持稳定延续的状态,中国社会的黄道婆记忆也不太可能发生大的改变。虽然国家没有动用行政手段干预海南黄道婆记忆的再建构,但国家的意识形态和文化理念限定了地方记忆的引申走向。

但是,海南(特别是三亚)建构黄道婆传说,重构黄道婆记忆,并非在做无用功,并非毫无前途可言。记忆不同于历史之处在于,它是个人化、地方化、民族化的回忆,同时也是现实化的回忆。“通常,共同体内部存在着复数的记忆,在不同层级的主导权争夺中,不断地被建构。”像中国这样地域广大、人口众多、历史悠久的国度,社会记忆本来就不应是单一的,而应是多样化的。海南通过打造新传说而重构的黄道婆记忆,无论如何斑驳多样,有一点是无法回避的,那就是少数海南人已经开始把黄道婆当作家乡人,当作能体现海南辉煌的棉纺历史的人。我们相信将来还会有更多的人把黄道婆与海南历史及黎族文化联系在一起加以回忆。

(本文原载于《民族艺术》2017年05期。注释从略,详情参见原文)

资料来源:中国民俗学网