南阳府衙宅邸 古代官署博物馆

南阳府衙,坐落于中国历史文化名城,河南省南阳市区民主街西部北侧。始建于南宋咸淳七年(公元1271年),历经元、明、清、中华民国、中华人民共和国五个历史时期,共历199任知府。

南阳府衙

南阳府衙既是北京故宫的缩影,又是南阳作为历史文化名城的一个标志,具有较高的历史、艺术、科学等研究价值,是中国唯一保存完整的府级官署衙门。“父母官”、“召父杜母”、“羊续悬鱼”等词语便源于南阳府衙,现为南阳市区著名人文景点之一。

南阳府衙官门

南阳置府,明确记载是元世祖忽必烈至元八年(1271年)。之后的明清衙门建筑都是在旧址上新建扩建。现在的衙门府署建筑,主要是清代的格局。明代府署是洪武三年(1370年)同知(府佐官)程本初即原故址修建的。正统五年(1440年),同知汪重重修。当时的府署有正堂、后堂,左右列六房,前竖戒石亭,上刻戒石铭,作为官员箴规,并建亭保护。

南阳府属所属机构,元代不详,明清基本相同,主要有:同知通判属:同知、通判都是知府的佐官。元明清南阳府均设有同知。通判元代称判官,明代改称通判,清代因之,与同知分掌巡捕、粮运、河防与农田水利、屯田等事。军厅、粮厅:在府属东,清顺治十六年(1659年),军厅裁并入粮捕厅,康熙二十二年(1683年)复设于淅川县。推官署:即李署(李是古代法官的名称),后称理刑厅。元、明时南阳府皆设有推官,掌勘问刑狱,协助知府掌理刑法与典章制度。此外,尚有阴阳学、医学、僧纲司等。

南阳府衙仪门

府衙现存明清建筑140余间,位于中轴线上的衙署建筑自南向北依次有:照壁、大门、仪门、大堂、寅恭门、二堂、内宅门、三堂等。另有部分耳房、配房、厢房、榜房、库房、科房、官邸、吏宅、马号以及古井、莲池等,整座建筑坐北面南,南北长300米、东西宽240米,占地面积72000平方米,呈轴线对称、庭院式布局。

府衙的照壁呈凹形,高5米,宽22.5米,用青砖砌成,砖上有“南阳府城”、“南阳府”砖铭。照壁前左、右两侧现有召父、杜母坊遗址,是为纪念两汉时治南阳政绩卓著的两位贤太守召信臣、杜诗而建的。大门前筑女儿墙,两侧是八字墙,墙体内各镶石碑4通。进入面阔3间、进深2间、拱券式的大门,便是仪门。仪门形制同大门,唯前坡内侧檐部采用木构卷棚。仪门为礼仪之门,凡新官到任,至仪门前下马,由迎接官员迎入仪门内。嘉庆大典,皇帝临幸,宣读圣旨或举行重大祭祀活动,也要大开仪门。

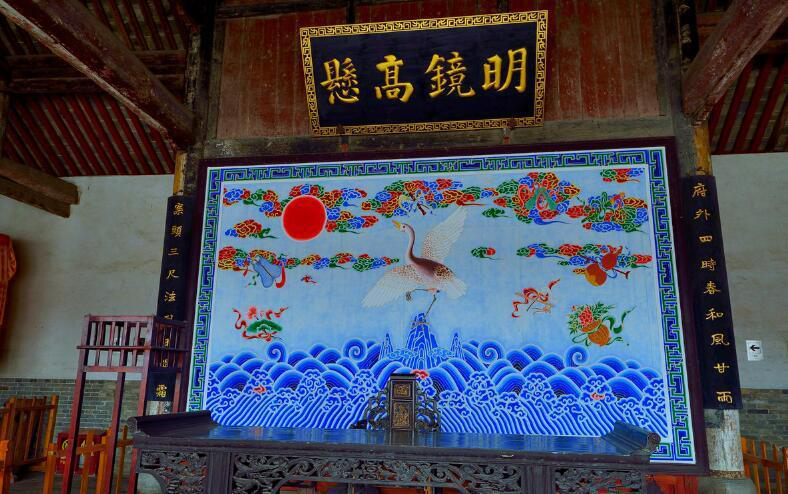

南阳府衙·府衙大堂

府衙大堂是知府官员宣读诏旨,接见官吏,举行重要仪式,公开审理案件的地方。大堂在古代称为“黄堂”,汉唐“郡府之听事,以黄涂之,曰黄堂”。又称“堂皇”引申为象征人格的雄伟与正大。正大光明是厅堂的空间属性,引申为人格的磊落。所以大堂用才最精,尺度最大,位居中央,是人格崇高的象征,也是府衙大堂要表达的建筑意义。明代南阳府衙大堂称为“帅正堂”,清代改称“公廉堂”。“公”和“廉”是为官的基本准则。

南阳府衙·燕思堂

南阳知府衙门博物馆现存建筑保留了元、明、清三代的建筑艺术,现存的南阳府衙古建筑群对于研究中国古代官署的规划、形制、发展、变迁以及地方官吏的袭封、属员、诉讼、赋税、祀典、政事等都有十分重要的价值。